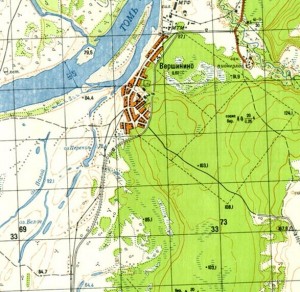

Памятник природы областного значения Вершининский сосновый бор расположен в Томском районе на восточных окрестностях села Вершинино. В северной части соснового бора расположен источник «Капитоновка».

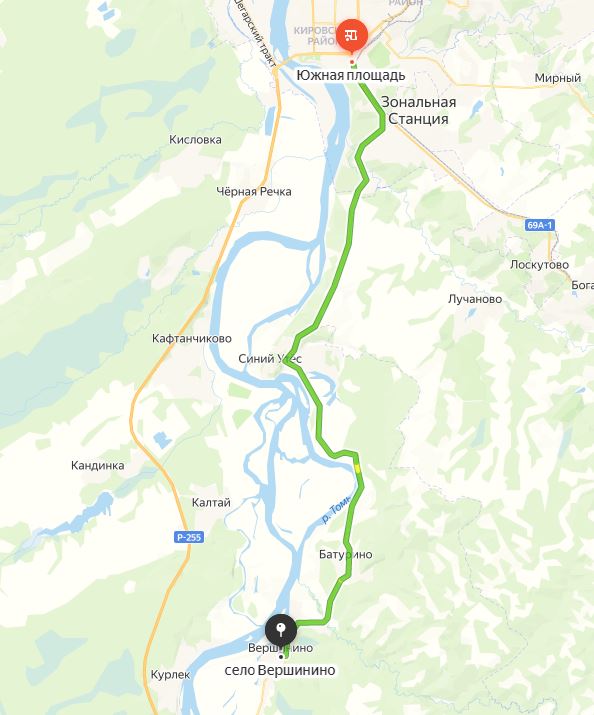

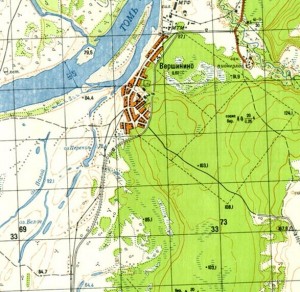

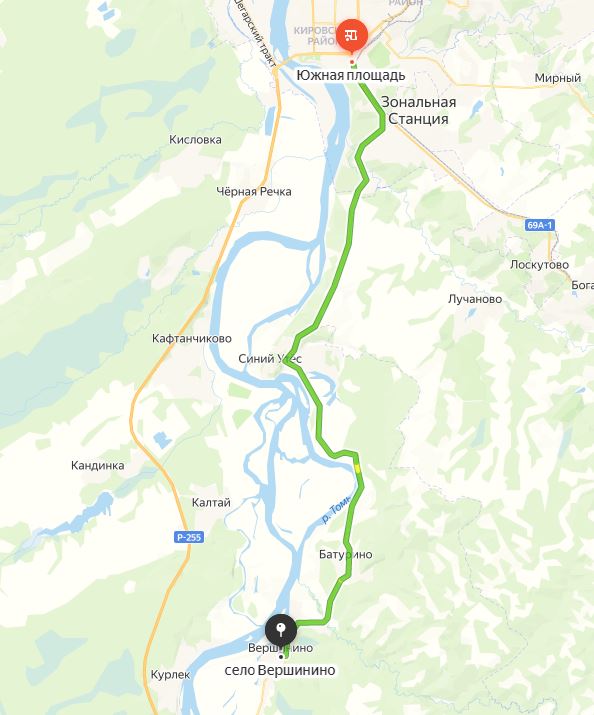

Схема расположения Вершининского соснового бора

Вейниково-разнотравный сосновый бор

Вершининский сосновый бор – эталон коренных сосновых лесов на плакорах в подтаежной зоне Томской области, в составе которых встречаются реликтовые и краснокнижные виды, прежде всего из семейства орхидных. Сосновый лес имеет большое эстетическое, научно-практическое, а также рекреационное значение. В центре лесного массива расположен заболоченный участок березового леса вторичного происхождения, где находится источник «Капитоновка», широко известный среди местного населения как источник чистой пресной воды.

Заболоченный участок с березой бородавчатой

Источник «Капитоновка»

Источник «Капитоновка» расположен в 3 км от села Вершинино на второй надпойменной террасе реки Оби в начале поляны. Родник, скорее всего, полуискусственного происхождения. Средний дебит родника 2,5 л/с, глубина – 30-50 см, вода чистая без особого привкуса и запаха. Происхождение названия источника неизвестно. Ручей в настоящее время перегорожен дамбой, из которой сделан слив, который и называется «Капитоновский родник».

Современное состояние родника

Сам родник и ручей окружены зарослями черемухи. Ложе ручья все заросло крапивой двудомной, родник зарос ряской.

Вода родника пользуется большим спросом у местного населения. По утверждению местных жителей, вода обладает целебными свойствами, помогая при глазных, кожных заболеваниях, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта.

На территории памятника природы произрастает 23 реликтовых, редких для Сибири и краснокнижных вида растений.

Башмачок крупноцветный (статус: III категория. Краснокнижный вид)

Управление памятником природы осуществляет областное государственное бюджетное учреждение “Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования”.

ООПТ России: “Вершининский сосновый бор”

56.2203°N, 84.9508°E